●一通のメールからこの取材は始まったのでした。WATNは先月東芝のHD DVDを購入したのですがその時にユーザー登録。そしてその登録したメールアドレスにお知らせメールが来ました。そのお知らせの中で上野の国立博物館で開催される「東芝130周年記念イベント 驚き!130年モノづくり物語」の事が目にとまりました。なんだか興味が沸いてさっそく取材申込しましたが、快く許可いただきました。 ●

いきなりですが右の写真をみてください。これが今回の中心展示の田中久重作の「万年時計(動く複製品)」です。なんとか一生懸命に撮影したのですが、その輝き、緻密な精巧さをお伝えできているか自信がないです。

●

いきなりですが右の写真をみてください。これが今回の中心展示の田中久重作の「万年時計(動く複製品)」です。なんとか一生懸命に撮影したのですが、その輝き、緻密な精巧さをお伝えできているか自信がないです。展示場の壁に掛かったパネルや東芝のホームページ [ TOSHIBA SPIRIT継承するDNA]によると「万年時計」は田中久重氏が京都で開いた「機巧堂」という店で1850年から翌年にかけて設計・制作したということでした。 世界で日本だけが制作した(不定時法に合わせた)実用の機械時計で、日々変化する昼夜の時間、季節の移り変わりを1年間自動で表示する究極の和時計です。と書いてありました。江戸時代の自然と共生する生活がここにありました。 そして1873(明治6)年、田中久重氏が75歳の時に上京し田中製造所をおこし電信機などを製作、後に東芝の前身となる芝浦製作所に発展しました。 この「モノづくり」のDNAが現在の日本の技術に繋がっているのだと。。 その「モノづくり」のこだわりは手を抜くことを嫌います。中の歯車ひとつも妥協を許さないすばらしい作品です。  ●この「万年時計」の素晴らしさはそのアイデアと中の構造や精密機械の点なのですが、それを飾っている装飾も素晴らしいのです。

●この「万年時計」の素晴らしさはそのアイデアと中の構造や精密機械の点なのですが、それを飾っている装飾も素晴らしいのです。どうもこの大きさの写真だと左の装飾も「書いている」ように見えてしまって残念です。この三角の図案は一本一本の部品を組み合わせているんです。なにしろ驚いたのは六角形の図案に組みこんでいくのですが、それがどこもひずみが無く一周した時にもぴたりと合っているんです。もう芸術品です。  ●一番下の土台を飾る六方向を向く湾曲したパネルは七宝焼きなのです。これだけの大きさの七宝焼きというだけでもとても貴重です。1枚1枚の絵にも魅かれます。

●一番下の土台を飾る六方向を向く湾曲したパネルは七宝焼きなのです。これだけの大きさの七宝焼きというだけでもとても貴重です。1枚1枚の絵にも魅かれます。会場にはその七宝焼きの工程を解りやすく説明するために、その工程ごとの製造途中のモノが別に展示してありました。  ●「万年時計」の一番上にはガラスで被われた日本と太陽と月の動きを表現している時計があります。

●「万年時計」の一番上にはガラスで被われた日本と太陽と月の動きを表現している時計があります。その構造は実に複雑ですのでちょっと理解できなかったのですが、なにしろその季節の太陽の位置などが解るという事でおどろきでした。 その太陽の動きの時計を被うガラスもこの時計を復元する為に作られました。その工程もわかりやすく展示してありました。 他にも京指物、木彫、蒔絵、螺鈿、金属工芸など京都の職人さん達の手によってつくられました。  ●もちろんこのイベントはその「万年時計」のお披露目会だけではありません。現在の東芝の技術の最先端の製品や試作品も数多く展示してありました。

少ない電気でも明るく光る電球「ネオボールZリアル」、人にやさしい「ホームロボット」、100円玉サイズの「世界最小HDD」、連続20時間駆動の「世界最小燃料電池」、「世界最高速エレベーター」、0.5mmのスライスで見れるCTスキャン「ヘリカルCT」、「量子コンピューター」。

●もちろんこのイベントはその「万年時計」のお披露目会だけではありません。現在の東芝の技術の最先端の製品や試作品も数多く展示してありました。

少ない電気でも明るく光る電球「ネオボールZリアル」、人にやさしい「ホームロボット」、100円玉サイズの「世界最小HDD」、連続20時間駆動の「世界最小燃料電池」、「世界最高速エレベーター」、0.5mmのスライスで見れるCTスキャン「ヘリカルCT」、「量子コンピューター」。しかしWATNが感動したのが立体テレビ「3Dディスプレー」でした。いままでは特殊メガネなどを付けて見ると映像が立体に見えるモノがありましたが、これは何も付けずにそのままでも画像が立体に見えるんです。不思議〜な感じですが確かに奥行きがあります。写真では無理ですよねー。残念です。  ●会場の上野国立科学博物館は今回のようなイベントが行なわれる地下の特別展示室や恐竜や科学をテーマに常時展示している地下3階〜地上3階まで楽しいフロアーがいっぱいです。東芝の1号機が展示されているという2階に行ってみました。

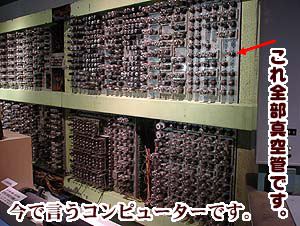

●会場の上野国立科学博物館は今回のようなイベントが行なわれる地下の特別展示室や恐竜や科学をテーマに常時展示している地下3階〜地上3階まで楽しいフロアーがいっぱいです。東芝の1号機が展示されているという2階に行ってみました。その展示室の前には「力とエネルギーの関係」や「電気の話し」など楽しく実験しながら体験していくコーナーがあります。ちょっと遊びながら1mもあるプロペラを天上まで飛ばしてみました。おもしろ〜いです。 展示室で目をひいたのがこの「電子計算機」今でいうコンピューターです。写真のツブツブはなんと一つ一つが全部真空管なんです。その数。。。。無数。。。これで2進方の計算をしたわけです。  ●さて展示室を一周回ってお目当ての1号機を探し当てました。右写真なんだかわかりますか?現在の形とは違うので想像もできないでしょうが、洗濯機なんです。よく見ると上部に絞り器が付いていますね。

●さて展示室を一周回ってお目当ての1号機を探し当てました。右写真なんだかわかりますか?現在の形とは違うので想像もできないでしょうが、洗濯機なんです。よく見ると上部に絞り器が付いていますね。 ●そして左の写真はなんでしょうか?JRの指定席予約券発行の機械?いいえ違います。このモニター付きの机全部でワードプロセッサーなんです。

●そして左の写真はなんでしょうか?JRの指定席予約券発行の機械?いいえ違います。このモニター付きの机全部でワードプロセッサーなんです。ちゃんと右の奥にプリンターがありますね。 もちろんモニター画面はモノクロでした。  ●帰りには出口近くにあるお土産コーナーで一休み。いろいろ面白いモノがいっぱいでした。恐竜モノが多いですが、良く売れていますよー。と店員さんが言ってました。

●帰りには出口近くにあるお土産コーナーで一休み。いろいろ面白いモノがいっぱいでした。恐竜モノが多いですが、良く売れていますよー。と店員さんが言ってました。

●そうそう。この科学博物館も入場した所に使用後にお金が戻ってくるロッカーがありました。これで荷物を安心して保管して手ぶらで見学できるわけです。2階の体験コーナーへはぜひ手ぶらで行って楽しみながら科学を学んでください。

●そうそう。この科学博物館も入場した所に使用後にお金が戻ってくるロッカーがありました。これで荷物を安心して保管して手ぶらで見学できるわけです。2階の体験コーナーへはぜひ手ぶらで行って楽しみながら科学を学んでください。そして科学への興味から明日のモノづくりへの一歩を踏み出してください。 ●今回の取材に快く許可していただいた東芝130周年記念イベント事務局の方に心よりお礼いたします。ありがとうございました。 |

| もどる |

渡辺よしお (watnjp@ybb.ne.jp)