|

●川崎駅から立川駅を繋ぐJR南武線。その川崎駅から一つ目の尻手駅。その高架の電車から見える「電気の史料館」という建物が気になってました。 そして今回取材を申し込みました。  ●

朝から良い天気に恵まれてルンルン気分で川崎駅に到着です。もよりの駅はその尻手駅なのですが無料送迎バスが川崎駅から出ているんです。乗車場所は川崎地下街とは反対側の西口。大きなホール「ミューザ川崎」がある方です。下りのエスカレーターを降りたコンコース下なのですが、バス停はありません。時間近くになると「電気の史料館」の文字が書いてあるマイクロバスが来ましたのでちょっと合図して乗り込みました。

●

朝から良い天気に恵まれてルンルン気分で川崎駅に到着です。もよりの駅はその尻手駅なのですが無料送迎バスが川崎駅から出ているんです。乗車場所は川崎地下街とは反対側の西口。大きなホール「ミューザ川崎」がある方です。下りのエスカレーターを降りたコンコース下なのですが、バス停はありません。時間近くになると「電気の史料館」の文字が書いてあるマイクロバスが来ましたのでちょっと合図して乗り込みました。★川崎駅西口発(9:50 10:50 11:50 13:10 14:10 15:10)  ●バスに乗ること約10分で到着です。途中信号待ちでちょっと渋滞でしたがエアコンが利いていて快適でした。送迎バスは広い玄関先を1周回って目的の「電気の史料館」に横付けです。当日は平日だったために乗車は私ひとりでしたが、日曜休日には家族連れも多いそうです。

●バスに乗ること約10分で到着です。途中信号待ちでちょっと渋滞でしたがエアコンが利いていて快適でした。送迎バスは広い玄関先を1周回って目的の「電気の史料館」に横付けです。当日は平日だったために乗車は私ひとりでしたが、日曜休日には家族連れも多いそうです。入り口を入ると大きなロビー。目の前が広〜く開けます。さっそく左にある入場券の自販機で大人1枚500円を購入して半円形のおしゃれな受付に行きました。笑顔の受付のおねえさんが今日のツアー(無料で専門家の方が展示物の説明をしながらいっしょに回ってくれるんです。)の時間などを確認してくれました。 入り口のロービーにはロッカーがありました。100円なのですが後で戻ってくるんです。うれしいですね。  ●2階にあがりオリエンテーションホールで映画を観ました。プロジェクター3台での大画面映画です。まずは「電気が私の町にきた日」という全国の市レベルでの電気が来た日がわかるソフトが画面に表示されました。私の住む神奈川県は1890年に横浜が最初。そして川崎市中原区は1919年。川崎で最後の場所は1925年麻生区。思ったより遅いので驚きました。

●2階にあがりオリエンテーションホールで映画を観ました。プロジェクター3台での大画面映画です。まずは「電気が私の町にきた日」という全国の市レベルでの電気が来た日がわかるソフトが画面に表示されました。私の住む神奈川県は1890年に横浜が最初。そして川崎市中原区は1919年。川崎で最後の場所は1925年麻生区。思ったより遅いので驚きました。続いての映画「電気と社会の120年史」では電気が日本に入ってきた経緯から発展していく歴史がわかりやすい構成になっていました。  ●映画が終わるとツアーの開始です。通常は5〜6人で回るとの事でしたが、今日は私ひとりです。ツアーには現役時代には火力発電のお仕事をしていた執行(しぎょう)さんがマンツーマンで説明してくれました。一つひとつの説明は多くの経験から実感のこもったお話でその大変さ素晴らしさが伝わってきました。

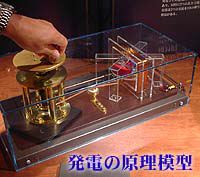

●映画が終わるとツアーの開始です。通常は5〜6人で回るとの事でしたが、今日は私ひとりです。ツアーには現役時代には火力発電のお仕事をしていた執行(しぎょう)さんがマンツーマンで説明してくれました。一つひとつの説明は多くの経験から実感のこもったお話でその大変さ素晴らしさが伝わってきました。そもそも電気とは。。。その歴史からわかりやすく話していただきました。 写真の「発電の原理模型」は磁石とコイルと力で電気が生まれる様子がわかりやすくなっています。もともと私は電気系が好きなのでじっくり興味津々で観てしまいました。 電気といえばエジソンですが、そのエジソンの発明品や実は実業家であったエジソンの話などもたっぷり展示、説明があっておもしろいです。 エジソンの発明した発電機は直流型だったのですが、後に交流型の方がいろいろな面で優れているので変わって行く時に彼は「死刑執行には交流を使っている」「交流は危ない!」という意地悪な記事を流してなんとか自分の直流型を残そうとした話はおもわず「へ〜!」と言ってしまいました。  ●ここの展示物の大半がその時代に活躍した実物だと聞いて感動しました。

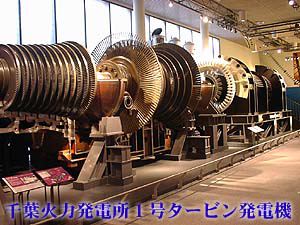

●ここの展示物の大半がその時代に活躍した実物だと聞いて感動しました。この千葉火力発電所の1号タービン発電機はどーんと展示スペースの半分も使って横たわっていました。その大きさがわかりますかねー。写真左側が火力で作った水蒸気で回るタービン。そして写真右が回る軸を電磁石で磁石にしてその周りにコイルが固定されていて電気が生まれるんです。ん〜。  文字で説明は難しく感じてしまいますね。なにしろ大きくてその構造が凄くて感動なんです。

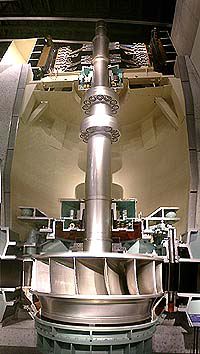

文字で説明は難しく感じてしまいますね。なにしろ大きくてその構造が凄くて感動なんです。●そんな横型タービンの欠点は設置場所の広さ確保です。その欠点を無くしたのが左写真の「信濃川発電所水車発電機」です。これだと設置面積が少なくてすみますね。また摩擦なども少なくて良いのだそうです。この展示物も高さが12mもある実物なんです。びっくりですね。 下の羽のような所に大量の水が流れ込み軸を回します。そして上に付いているのが発電機なんです。  ●地球の温暖化、エネルギーの減少などでこのごろやっと実用化されてきた「電気自動車」ですが実は1907年に存在していたんです。

その実物にはまたも感動です。電気を貯める電池部分も現在の自動車のバッテリーとほぼ同じでした。この後すぐにフォード社がガソリンエンジンの自動車を発表してしまったのでガソリン社会になってしまったんです。

●地球の温暖化、エネルギーの減少などでこのごろやっと実用化されてきた「電気自動車」ですが実は1907年に存在していたんです。

その実物にはまたも感動です。電気を貯める電池部分も現在の自動車のバッテリーとほぼ同じでした。この後すぐにフォード社がガソリンエンジンの自動車を発表してしまったのでガソリン社会になってしまったんです。 ●展示物には日ごろ目にしているけど高い場所にあって見えない物も多く、私は送電線に興味がわきました。

●展示物には日ごろ目にしているけど高い場所にあって見えない物も多く、私は送電線に興味がわきました。山の中から都会まで電気を送ってくれている送電線ですが、その実物を観てまたびっくりです。現在はその材質がアルミニウムとなっているそうです。理由は重さ。でも銅に比べて強さは劣りますね。そこで写真でわかるように2中巻きのアルミニウムの中心に鋼鉄のワイヤーをいれているんです。 この送電線の設置や交換の方法は今も人が登っていき、電線を伝わっていって作業するそうです。(考えただけでも恐い〜です。ご苦労様です。)  ●私が写っている右の写真。この大きな機械は周波数の変換器なんです。実は東京に発電機が入ってきたのがドイツ製だったので50Hz(ヘルツ)。後に関西に入ってきた発電機がアメリカ製で60Hz。そんな経緯で現在でも周波数が異なっている訳ですがお互いに電気のやり取りができないと不便になってきました。

●私が写っている右の写真。この大きな機械は周波数の変換器なんです。実は東京に発電機が入ってきたのがドイツ製だったので50Hz(ヘルツ)。後に関西に入ってきた発電機がアメリカ製で60Hz。そんな経緯で現在でも周波数が異なっている訳ですがお互いに電気のやり取りができないと不便になってきました。現在の電気網は台風などで送電線などの事故があっても別のルートに切り替えて電気を送り続ける事ができるようにしています。しかしその周波数が違うとできません。そこでこの周波数変換器が必要になるわけです。この変換器が使われるのは大変な事故の時ですので本当は使われないのがいいんです。 そんな設備も開発、設置していかなければならないのですが、電気事業は始めからずーっと民間で頑張っていると執行さんが熱く語っていました。  ●その他にも発電機は当初ベルトで回していたのでその最大速度が300回転、それがタービンになると3000回転となっていった話とか、地中に埋めるケーブルが熱を発生する問題を解決するためにケーブルの中に「油」をいれている話とか、なにしろ「へぇ〜!」の連続でした。詳しい説明も聞きながらのツアーも予定の1時間を大きく延長して頂まして無事に終了しました。

●その他にも発電機は当初ベルトで回していたのでその最大速度が300回転、それがタービンになると3000回転となっていった話とか、地中に埋めるケーブルが熱を発生する問題を解決するためにケーブルの中に「油」をいれている話とか、なにしろ「へぇ〜!」の連続でした。詳しい説明も聞きながらのツアーも予定の1時間を大きく延長して頂まして無事に終了しました。帰りのバスを待つ間、ミュージアムカフェがこの7月にリニューアルオープンしてましたのでアイスコーヒー(なんと180円なんですよー。安い!)で休憩です。 電気に少しでも興味がある人はぜひ一度来て欲しい「電気の史料館」でした。 ●最後に快く取材にご協力いただいた「電気の史料館」のスタッフの皆さん、企画運営G関さん、仲村さん、そしてツアーガイドしていだたいた執行さんには感謝しております。ありがとうございました。 <<<<電気の史料館>>>> http://www.tepco.co.jp/shiryokan/index-j.html 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町4-1 東京電力株式会社技術開発センター隣接 TEL:045-613-2400 |

| もどる |

渡辺よしお (watnjp@ybb.ne.jp)